如果每個新物種都上熱搜,我們欠這個實驗室600多個

2016年以來,中國科學院昆明植物研究所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室共發(fā)現(xiàn)600余種新物種。當不少新物種頻頻登上熱搜時,這個實驗室的科學家?guī)资耆缫蝗崭首袄浒宓省薄?蓮摹岸灸⒐綀D鑒”到“羊肚菌自由”,背后都有這個實驗室的身影。他們說:農(nóng)民種地、工人做工,分類學家就該發(fā)現(xiàn)新物種。記者聯(lián)系采訪時,報道對象卻提出:“能不能呼吁下重視生物分類學?”

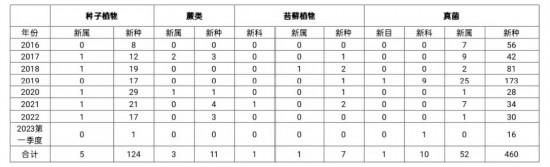

中科院東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室2016至2023年1季度發(fā)現(xiàn)新物種統(tǒng)計。合計:新目1個,新科11個,新屬61個,新種602個。

新物種與其說是找到的,不如說是碰上的

一年發(fā)表大型真菌1個新屬、30個新種,可實驗室主任楊祝良研究員對2022年的真菌分類工作卻語帶不滿:“對上一輩人來說,這樣的新物種數(shù)量或許已經(jīng)不低,但隨著分子生物學技術的運用,一年發(fā)現(xiàn)五六十個新物種并不難!”

鮮為人知的是,對大多數(shù)分類學者來說,新物種與其說是找到的,不如說是碰上的,除非是為了開展某個區(qū)域物種調(diào)查,很少有分類學者會專門去野外找新物種;偶爾發(fā)現(xiàn)疑似新物種,能讓分類學者興奮半天。

楊祝良研究員在野外考察。王元兵攝

“發(fā)現(xiàn)新物種往往是研究成果的‘副產(chǎn)品’,實驗室的大多數(shù)新物種都是為了研究清楚某一個類群物種的親緣關系和演化過程時碰巧發(fā)現(xiàn)的。”中國科學院昆明植物研究所陳俊通博士說,物種數(shù)量眾多,科研人員往往會將某一個屬或者某一類物種作為研究對象,進而通過查文獻、看標本、進行分子測序等方式,確定各個物種之間的親緣關系。目前,陳俊通手頭仍有近10個紫堇屬疑似新類群尚未發(fā)表。

西藏察雅的糙果紫堇 Corydalis trachycarpa。陳俊通攝

隨著分子生物學技術的發(fā)展,基因測序可以委托給第三方,但樣本搜集、文獻梳理卻只能靠科研人員自己來。穿山越嶺踏遍迢迢山水,埋首故紙查閱海量文獻,物種分類的過程其實枯燥又乏味。不少老物種發(fā)表時,只有簡單的形態(tài)特征和分布區(qū)域文字描述,分類學家為了找到特定的物種,往往只能按照模糊的記載去最初的發(fā)現(xiàn)地采集標本。

冷板凳坐不熱,也要耐得住寂寞

“從事我們這個行當,發(fā)現(xiàn)發(fā)表新物種是個再正常不過的事情。發(fā)現(xiàn)新物種是工作常態(tài),也是我們的職責所在。”在楊祝良看來,農(nóng)民種地、工人做工,分類學家就該發(fā)現(xiàn)新物種。

隨著聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會在昆明的召開、國家層面《關于進一步加強生物多樣性保護的意見》出臺,生物多樣性保護在中國日益“主流化”,越來越多公眾開始關注新物種發(fā)現(xiàn)和保護。

陳俊通博士在四川甘孜野外清理植物標本。張信堅攝

上世紀八十年代,楊祝良跟老師去野外采集標本,為了避免真菌發(fā)霉腐爛,必須烘烤標本。“那時候只能用炭火烤,烤不干容易腐爛,一不小心烤過了又會‘灰飛煙滅’。后來出國見到國外同行用電烤箱烤,羨慕得不得了。回國時帶了一個回來,平時舍不得用。”那幾年,只要是出國交流,楊祝良都會帶個烤箱回國。如今,學生們點下鼠標下單,快遞很快就會送貨上門。

“不知道老物種,怎么分辨是不是新物種?”陳俊通說,“不管是積累實驗材料還是閱讀文獻、分析標本,物種分類注定是個需要長期積累才能見效的工作。”陳俊通介紹,自己的不少實驗材料并非自己采集,而是來自其研究組的長期積累,這極大節(jié)省了自己的時間。

馬文章博士在野外尋找苔蘚。

中國科學院昆明植物研究所苔蘚植物研究人員馬文章博士一年要采集上千份標本,他說:“其實大部分標本比科研人員要坐更長時間的冷板凳,冷板凳坐不熱,也要耐得住寂寞。”

繪制“生命之樹”,并非多此一舉

“繪制‘生命之樹’不僅有科學意義,還有很大的應用價值,并非多次一舉。”楊祝良說。

一個物種,一個產(chǎn)業(yè)。中國實現(xiàn)“羊肚菌自由”,離不開研究人員對羊肚菌物種分類的研究。楊祝良團隊研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)歷過第四紀冰期的羊肚菌更喜歡低溫,因此羊肚菌不適合在高溫區(qū)域種植;只有腐生型的羊肚菌物種才能用于栽培,最容易人工栽培的物種是梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌等,從而為產(chǎn)業(yè)化育種指明了方向。

一個新種,挽救眾生。得益于“毒蘑菇圖鑒”,近年來國內(nèi)因為誤食劇毒野生菌死亡的人數(shù)得以大幅度下降。為了減少誤食野生菌中毒事件,楊祝良團隊繪制“毒蘑菇圖鑒”,提出“頭上戴帽,腰間系裙,腳上還穿鞋的蘑菇不要吃”等口訣。

致命鵝膏Amanita exitialis。蔡箐攝

“近幾年在云南采集樣品的時候,在村莊周邊已經(jīng)很難見到劇毒鵝膏菌了。我們拿著劇毒鵝膏菌的照片問當?shù)卮迕裼袥]有見過這種菌子,他們都會說這種菌子有毒,不能吃。”蔡箐副研究員說,隨著科普深入人心,不少村民發(fā)現(xiàn)劇毒鵝膏后,因為擔心孩子或者牲畜誤食,都會直接銷毀掉。

形態(tài)各異的虎耳草屬植物。張信堅 陳俊通攝

物種的科學分類還將直接影響對物種瀕危程度的正確評估和有效保護。分析發(fā)現(xiàn),滇東南區(qū)域的卵心葉虎耳草其實是較為稀有的蒙自虎耳草,而四川和云南北部的種群為另一個廣布物種水楊梅葉虎耳草。除了采集標本,中國科學院昆明植物研究所張信堅博士小心翼翼地采集了幾株活體帶回昆明植物園,如今,已有十幾株蒙自虎耳草成活并向公眾展示。

分類學家成了瀕危動物,同樣需要呵護

“我們到底有多少物種、這些物種分布在哪些區(qū)域、珍稀瀕危程度如何,并不清楚。如果連家底都不知道,還怎么談保護和如何利用呢?”楊祝良說,物種分類是生物資源保護利用的基礎性問題。

“大的科屬、明星類群還有研究者,但一些小類群面臨后繼乏人的局面。”實驗室向春雷研究員表示,在當前多以高影響因子論文為主要依據(jù)的考評體系下,發(fā)表一個新種對于科研人員的職稱晉升等并沒有多少幫助,分類學特別是傳統(tǒng)分類學研究面臨十分被動的局面。

向春雷研究員帶領學生在野外考察。

“在物種分類領域,耗費十幾年才能研究清楚一個類群,這是常態(tài)。這背后既需要科研人員熟悉舊物種,也需要不斷搜集、積累標本等材料,但年輕學者為了自身成長考慮,很難等待十幾年才出成果。”楊祝良說,“團隊合作、代際傳承,才能一定程度上破解經(jīng)費不足問題。實際上,實驗室的成功,既來自團隊成員之間對標本的分享,也離不開幾代生物分類學家的積淀。”

楊祝良和學生們在工作中。

年輕人的興趣,或許同樣可以回答“分類學家從哪找”。張信堅博士說,之所以選擇虎耳草屬植物作為研究對象,主要是因為興趣。“虎耳草的花不大,花期也不長,作為園藝植物潛力也不算大,但我還是覺得它很特別,想搞清楚這類物種如何演化的。這就好比我們?nèi)ヌ剿饔钪妫剿鞅旧砭褪且饬x;坐在屋子里的我們,依然想知道屋后的林子里有什么。”

楊祝良表示:“還有那么多新物種還未被研究和認識,生物分類學者不會沒活干!”

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網(wǎng),傳播正能量

關注人民網(wǎng),傳播正能量